テレビ東京ニッポン行きたい人応援団(その2)塩引鮭作り体験

身にも皮にも旨味たっぷりの塩引鮭

1000年の伝統を受け継ぐ職人こだわりの技術

作業着をお借りし、見せていただくことに

大女将「これが海鮭、これは川鮭。うちは海鮭を使っています」

大女将「海の鮭は川よりも脂がある」

塩引鮭に使うのは川に登る前に海で脂を蓄えた白鮭のみ

イクラは川の鮭も絶品ですが、身は海のほうが断然美味しいのだとか

海で成長する鮭は産卵期を迎えると3000km近く泳いで生まれた川を目指します

ですが川へ戻ると餌をほとんど食べなくなるため、

同じ鮭でも脂が落ち劇的に変化してしまうそう

メスは卵に栄養をとられ脂が少ないので使うのはオスの鮭のみ

きれいにはらわたを取り除いたら、塩引鮭の味を左右する大事な作業が

大女将「ぬめりを取る」

海から狭い川に戻る時、体が傷つかないよう鮭の鱗には粘液がびっしりと

ダニさん「なぜぬめりを取るのですか?」

大女将「ぬめりを取らないことには塩がのらない」

ダニさん「あ~!すごく大切な作業なんですね」

美味しい皮をつくるため、鱗の間にまで塩をすり込む

0.5mmの鱗一枚でもとれたら、味が落ちると言われる繊細な手仕事

ダニさん「すみません、この作業は女将さんに教わったんですか?」

小田さん「あっ はい」

ダニさん「師匠ですね」

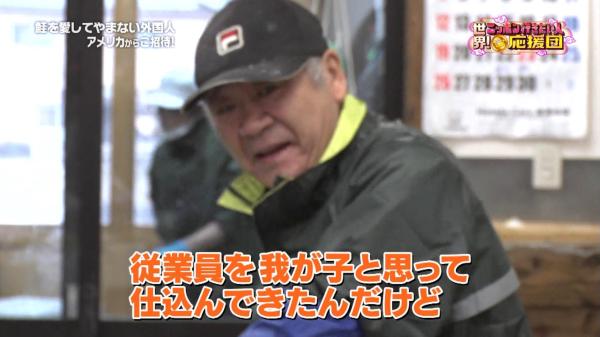

大女将「従業員を我が子と思って仕込んできたんだけど、お客様が大事だから製品に対しては手を抜かない。冷たい冬の間に雪も降っているところに水の中に手をつっこませるんだけど、それでも心を鬼にしてさせてる」

二十歳でうおやに嫁いで以来64年、塩引鮭の伝統を守りたいと奮闘してきた女将さん

若手の職人に常に伝えてきたのが、お客様に食べてもらう以上妥協はしない

江戸時代から続くうおやの信念

大女将「心入れねば美味しくない、何事も」

ダニさん「素晴らしいと思います」

大女将「おっかない女将さんだから」

鮭のぬめりを取り終えたら、塩をすり込んでいきます

大女将「ウロコ一つ一つに入るような気持ちで、力を入れて。そうすると持ち上げても塩が落ちない」

天然の粗塩で鮭から余分な水分を抜き、旨味を染み込ませる塩引

大女将「目は水気が多いから傷まないように塩を入れる」

防腐作用もある塩を痛みやすいエラや腹の中、骨の髄まで染み込むようすり込みます

大女将「この手で塩加減ね」

指で余分な塩を落とし、絶妙な塩梅に。これが女将さん60年の匠の技

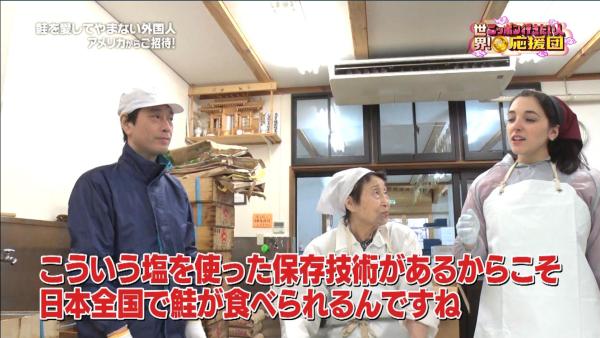

ダニさん「こういう塩を使った保存技術があるからこそ日本全国で鮭が食べられるんですね」

大女将「ありがたいことです」

大女将「ずっと村上にいてほしい」

ダニさん「夫を説得しなきゃ!」

その後、1週間かけ塩をじっくりなじませます。

一旦、塩を落とし真水に15時間

こうすることで余分な塩分が抜けていきちょうどよい塩加減に

水気をきり、乾きやすいように割り箸でお腹を広げ、尾から吊るしていきます。

お腹の幅は大きさによって異なるので、一匹ずつ割り箸の長さを微調整しながら

差し込む細やかな作業

大女将「頭いいね、この人」

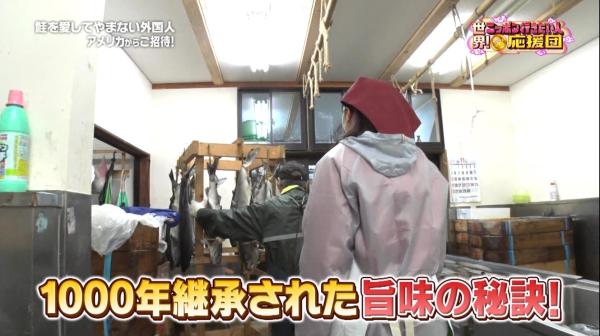

10本の鮭を吊るします

ここにも1000年受け継いできた旨味の秘訣が

大女将「北風。北風で干すのが最高」

北風が入るよう窓が取り払われた熟成室

ダニさん「なぜ北風が良いんですか?」

大女将「北風は冷たい。南風は暖かい。暖かいを当てるとツヤも味も悪くなる。冷たい風で干すのが塩引鮭の特徴」

ダニさん「北風の成分が発酵を促すんですね!」

大女将「そうですね。私この人のこと帰したくない。頭がいいし、すぐ理解してくれる。びっくりしました」

ダニさん「ずっと居たいんですけど…」

大女将「旦那様と喧嘩したらニッポンに帰って来なさい」

日本海に面した村上市には冬になると北西から冷たい潮風が

そう、これこそが塩引鮭に芳醇な旨味が生まれる秘密

潮風によって運ばれる塩分と乳酸菌の絶妙な加減で鮭が発酵

かつお節の2倍以上という旨味成分のグルタミン酸が生まれるのです

こうして陰干しすること一週間、たっぷりと旨味をとじこめた塩引鮭が完成

ダニさん「貴重な機会をいただきありがとうございました。インターネットでは分からなかったことが実際この目で見られて本当に勉強になりました。本当にありがとうございます」

大女将「どういたしまして。やっぱり人間には国境はないもんだね。みんないっしょ」

ダニさん「フード ブリング ピープル トゥギャザー(食べ物で一つになれます)」

大女将「私も嬉しいです。ありがとうございました」

テレビ東京ニッポン行きたい人応援団(その3)塩引鮭一鰭 歓迎会 ~ お別れ

- 投稿タグ

- 塩引き鮭