|

福邦クラブ |

100年続く「老舗」に学べ

お客目線の存続を目指す

越後村上うおや【新潟県・村上市】

IMコンサルタント代表 平松陽一

海は荒海と塩引鮭

中山晋平の「海は荒海、向こうは佐渡よ〜」誰でも一度は歌ったことかあるのではないだろうか。

この荒海が新潟県村上の塩引鮭を創ってきた。新潟の雪は、べとつくと言われるが、冬日本海を渡ってきた湿気を含んだ空気が三面川を逆上り、更に湿気を増して村上に入ってくる。

この村上で200年に渡り、昔ながらの製法を変えず、塩引鮭、加工品を作ってきたのが、「越後村ようおや」(代表上村隆史9代目)

である。

「うおや」は、よくある漁師の頭としてのルーツがあるわけではない。その「うおや」が、200

年に渡り、鮭に関する商いをしてきた背景には、古くから続いてきた租税制度がある。一般的に、租税というと、米が代表的なものであると思われているが、その他の

物納も古くから行われていた。

鮭の物納は、都に近い地域は生の鮭、村上のように遠いところは加工した鮭を送っていた 。

鮭を租税の変わりに

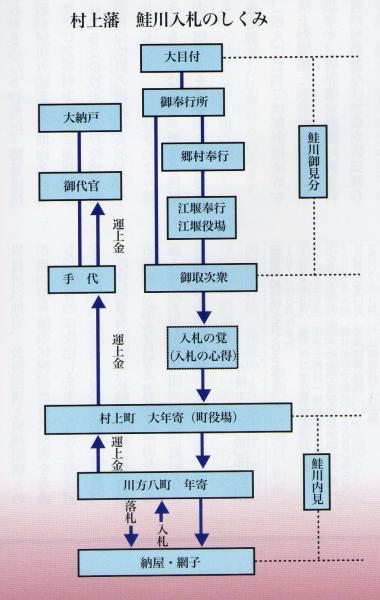

このことは、江戸時代に入っても変わらず、村上藩のように、これといった産物がない。 ところは鮭を納税することが引き続き行われた。村上藩では入札制度を導入し、鮭の取引 に間することを民間に委託(今日で言うところのアウトソーシング)したのである。 この制度により、毎年入札が行われ、今日の金額に換算すると、1億〜2億円程度の資 金が動いたようであり金融制度の発達していなかった江戸時代はそれなりの人物が代表となっていた。 その中の一人が、うおやの初代上村助五郎であった。上村肋五郎が村上の歴史に登場するのは、1818年に約1400両(今日に換算すると約2億円)、落札し たという古文書からである。

■お国は越後

8代目夫人(上村八恵子)によると、江戸時代からの藩との関わりは長く、戦後も旧藩主のところへ鮭を送ったことがあるということだ。

江戸から明治に変わると、廃藩置県が行われ、県が中心となってきたことは確かである。しかし、今日においても藩については根強い意識が私達の心の中にある。

読者の皆さんも出身地を聞く特は、「お国はどちらですか」と聞くのもその名残である。特に、新潟県地方の出身者は越後という言葉を使うことが多い。

この郷土意識が「うおや」の業績を仲ばすこととなる。新潟村上地方の人は、戦前から戦後にかけて関東地方に就職する人が多かった。

そして、この人達が自分達が育ってきた郷土を犬切にする傾向かあり、特に村上地方出身者は、幼いころに食べた村上の塩引鮭の味を懐かしく思い出すのである。その影響があり、関東圈への出荷が「うおや」の主力ビジネスとなっている。

懐かしい時に戻る

最近食品スーパーの品揃えに変化が起きてきているという。それは、魚の開きコーナーが増設されているということで、高齢の人達が昔懐かしい昧を求めているから 「いつかは実家に」を内心にということだ。高度成長期を走ってきた年代の人達は、何事も時代

最近食品スーパーの品揃えに変化が起きてきているという。それは、魚の開きコーナーが増設されているということで、高齢の人達が昔懐かしい昧を求めているから 「いつかは実家に」を内心にということだ。高度成長期を走ってきた年代の人達は、何事も時代

の最先端が素晴らしいと考えていた。ところが、落ち着いて周りを見ると、冷凍食品、レトルト食品に囲まれている。自分達が育った小さい頃は、冷蔵庫は無かった。

だから、海に近いところでない限り、新鮮な魚は食べられなかった。

そのために、魚の開きを毎日食べさせられることとなったのだ。この昧が懐かしいということである。これと同じようなことが「うおや」に起こっているのである

「いつかは実家に」を内心に

現社長上村隆史は、昭和32年生まれの55歳である。大学卒業後、

現社長上村隆史は、昭和32年生まれの55歳である。大学卒業後、

20年間IT関連の会社に勤め、自宅の家業を継ぐために戻ってきた。

どうして「うおや」を継ぐ気になったのか質問したところ、小さな時から「うおや」の仕事を見

てきた。心のどこかに実家を継がなくてはという意識はあったということだった。

更に、「ょく夫人がっいて来ましたね」と聞いたところ、そのことが前提だったということ

だ。そのため、自宅に戻る1年前のH月、12月という繁忙期に夫人一人に村上に来て「うおや」の手伝いをしてもらったということだ。

そんなことかと読者の皆さんは考えるかもしれないが、塩引き鮭を創る仕事は朝早くまだ暗い時に仕事を始め、夜中まで仕事をしなければならない。これは、これまで専業主婦をしてきた人にとっては、並大抵のことではないと著者は感じた。20年間の東京での会社員の妻であっても、心のどこかにご主人が「うおや」の後継者であるからには、いつかその日がくると思っていたのではないだろうか。

著者がこれまで見て間いた老舗では、仕事の一番辛い部分を家族労働で袖っている。いわゆる、マネジメントと現場を分けるということはしていないのが現実なのである。 特に、食品関巡業では女性を中心とする家族の一体化は避けられないことなのかもしれない。

前職のノウハウを活かす

現代表は、IT関連の会社にいたために、インターネットのスキルを持っている。実家に帰る前から、ホームページや受注システムを作成していたということであるが、これが今日の経営に大いにプラスになっている。現場情報を生で伝えることで、お客様にリアルに村上を感じてもらっているということだ。

前述した関東地方のユザーヘのアプローチもこれが大いに活用されている。

お客様に押しつけない家族経営

「うおや」のように生ものを扱う商売の難しさは、仕入価格が毎日変化するということだ。ましてや、伝統的な製造方法を大切にしていると、製造方法を変えてのコ

ストダウンはできない。

本来ならば、もっと高い価格で売らなければ利益が出ないにもかかわらず、それをしないことについて、8代目夫人は、「商売が続いているので生活が出来ているから、

それでよいのではないか・:」という。それは、仕入が高いからそれをお客様に負担していただくということだけでは工夫がないということだ。それよりも、お客様に買っていただくことにより、何とか商売ができていることはむしろ喜ばしいこととして受け入れるということだ。そこに生活ができているという事実があるということだ。華美な生活、より豊かな生活を求めるだけではなく、商売は長続きしなければならないということだ。だから、「うおや」の商品を楽しみにしている人達にそれを押しつける、安易な値上げは出来ないということだ。それができるのも、家族経営の良さではないだろうか!

存続する組織の先に

9代目が抱いている「うおや」の将来像は、法人組織としての形を整えた上で、次のあり方を考えていきたいということであった。

9代目が抱いている「うおや」の将来像は、法人組織としての形を整えた上で、次のあり方を考えていきたいということであった。

家族経営には、家族経営の良さがある。9代目が考えているのは、いかに「うおや」を存続させていくかということである。まだ、9代目は若いし、今すぐ答えを出す問題ではないだろう。しかし、遠い将来まで、放っておくわけにもいかない。

それならば、存続する組織がどのようなものであるかを探ることからスタートすべきであるということだ。事実、うおやでは、そう革新的な商品について固執しているわけではない。これは、後ろ向きということではない。むしろ、郷土料理を確実にお客様に提供することによって、業績の確保はできるという判断をしていることだ。落ち着いた見方ができるのも、

200年給いた老舗の安定した裏付けによるのだろう。

線引いた本質的経営は

最近、DM(ダイレクトマーケティング)ブームであり、テレビコマーシャル、コールセンターに資金を投資しながら、業績を伸ばしているところがある。各地の名産品も例外ではない。しかし、著者の知る限りでも、それは潮目が変わってきたように思える。

最近、DM(ダイレクトマーケティング)ブームであり、テレビコマーシャル、コールセンターに資金を投資しながら、業績を伸ばしているところがある。各地の名産品も例外ではない。しかし、著者の知る限りでも、それは潮目が変わってきたように思える。

具体的には、安易に誰でも始められることから参入が多すぎ、似通った商品が氾濫しているからである。商売は、それをやろうとするからには、リスクはつきものなのであるが、最近のダイレクトマーケティング業界はそれが見えてないところがある。この売り方は業

績を永遠に拡大していかなければ、組織は維持できないリスクがある。

確実に人口が減少していく日本国内での展開は、これまでの成功則だけでは難しくなってくると言わざるを得ないところがある。これに対し「うおや」には、いたずらに業績を追うのではなく、永続を前提としたお客様目線がある。

今後のビジネスを展開していく上でのヒントを示唆してしているのではないだろうか。

越後村上うおや

〒958-0842 新潟県村上市大町4−3

TEL : 0254-52-3056 FAX : 0254-53-6500

E-mail info@uoya.cojp

越後村上うおやサイト https://www.uoya.co.jp

ひらまつよういち

玉川大学工学部経営工学科卒業後、経営コンサルーてング活動(会社経営研究所)を経て、IMコンサルタ

ント代表となる。現在、経営コンサルタントどして、指導業務、教育、講演を行っている。

コンサルティング活動の傍ら、企業に入り管理職を兼務。

主な著書『この老舗に学べ』(フォレスト出版)、『必ず売れる営業マンになれる』『営業幹部のための指導

力倍増講座』(以上すばる舎)など多数。

|

|

|

鮭販売 塩引き鮭 鮭料理 鮭写真集 お客様の声(鮭) 紹介されました(鮭)

越後村上うおや サイト 0254-52-3056 https://www.uoya.co.jp